無料通話ダイヤル

0120-437-174- 月〜日 10:00~20:30

こんにちは。

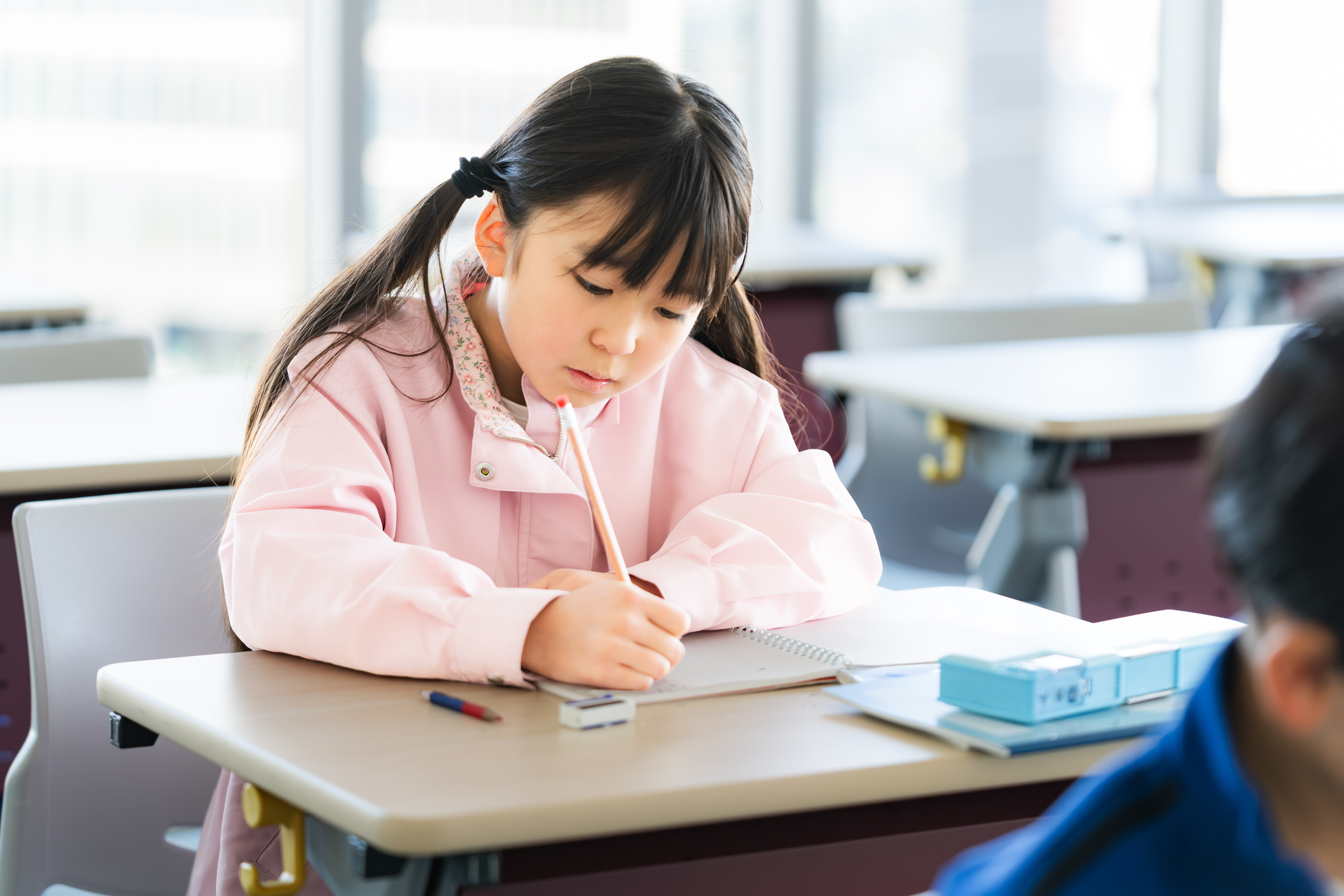

2学期も始まり、受験本番に向けて徐々に生徒たちも緊張感を帯びてくる時期となりました。

受験勉強が本格化していく中で、「志望校の過去問演習に本腰を入れたいが、進め方がわからない」そんな保護者様も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「中学受験全般での過去問演習の進め方」と、「東大生・難関大生講師が実践していた苦手科目の克服法」を紹介します。

中学受験において、過去問演習は単なる得点確認ではありません。学校によって特色がある入試問題に慣れ、苦手分野を発見するために最も重要なものとなります。

【1】いつから取り組むべきか?

冬に入ってからや入試直前に始めるのでは対策が十分にできません。おすすめは9月後半・10月から始めていくこと。何回か演習を重ねていくことを想定すると、秋のうちに解き始めるのが計画的で良いタイミングです。

【2】何年分解けばいいか?

志望校別に回数を設定することがおすすめです。第一志望校は5年分、第二志望校は3年分、その他併願校は2年分、など。それを時間を空けて2回以上解きなおしすることが望ましいです。例えば10月~11月は1回目の演習、11月~12月は解きなおし、12月~入試直前は再演習、のように解き直しまで含めて3回ほど演習できるのが理想的な進め方です。

【3】間違えた問題は繰り返し挑戦

間違えた問題は、1週間後や1か月後にもう一度挑戦しましょう。特に算数や理科の応用問題は、条件整理や図形、場合の数など入試で頻出の形式が多いです。繰り返し解くことで、得点力が自然と身についていきます。

国語の記述問題は、模範解答を丸写しするのではなく、自分の言葉で書き直して添削してもらうと、論理的思考力や表現力の向上につながります。

【4】模試と連動させる

過去問演習は、模試の復習と組み合わせるとさらに効果的です。例えば、模試で算数の「割合・速さ」が苦手と出た場合は、過去問でも同じ単元を重点的に復習します。これから模試がある人は、模試復習と過去問演習のバランスを意識して計画しましょう。

【5】過去問演習の際のポイント

①解答用紙は実寸大にコピーして使う

⇒方眼や記述欄の大きさに慣れることができます(解答用紙が公開されていない学校はノート等後から確認できるものに記入する)。

②周りに誘惑のない静かな場所で行う

⇒できるだけ本番に近い環境で演習を行うことが大事です。テレビや会話などが聞こえる環境をなるべく避け、静かな場所で行うのが良いでしょう。ファースト個別では自習室での演習をおすすめしています。

③本番に合わせた時間割で行う

⇒学校ごとの開始時間、休憩時間、教科の順番を確認し、それに合わせて実施しましょう。

④演習中はタイマーなどを用意する

⇒問題量と時間配分を把握しましょう。

⑤常に本番を意識した動きをする

⇒例えば、解答中に離席を控える、休憩時間にトイレを済ませる、試験会場で他の生徒と一緒に解いている環境をイメージしながら解きましょう。

【6】注目すべきは得点よりもミスの中身

点数も大事ですが最も重要なのは“なぜ間違えたのか”を把握することです。ケアレスミスだったのか、時間切れだったのか、知識不足だったのか。それぞれの原因に応じた対策(例えば計算練習、スピード強化、語彙の補強等)を行うことが、志望校合格につながります。

【7】合格ラインに届かなくても焦らない

過去問演習の初期段階では、合格点に届かなくても焦る必要はありません。本番までに「できない問題をできるようにする」ことが目的であり、過去問演習はそのための診断ツールです。むしろ、早期に課題を見つけて対処できれば残りの時間で飛躍的な伸びが期待できます。

先輩たちは苦手科目をどう克服したのでしょうか?ファースト個別の東大生・難関大生講師に苦手克服に関するアンケートを取りましたのでご紹介します。

考え方や取り組み方を参考にして、苦手科目も積極的に取り組んでいきましょう。

Q.苦手科目はどう克服しましたか?

A.

・苦手意識があり、より避ける。⇒結果として勉強時間が足りない、というプロセスになる傾向が自分にあったので、基礎の基礎から、必ず毎日(最低1時間)はやると決めていた。

(東京大学 法学部 阿形武治先生)

・どうしてその科目が苦手なのか考える。得意な友人や先生に泣きつく。恥ずかしいくらい基礎の基礎からやり直す。あとはできるまでやることです。

(東京大学 文学部 荒井明佳先生)

・ひたすら先生に質問していた。

(東京大学 工学院 今村亮太先生)

・得意な人に考え方や、解く時に意識していることを聞くのが良い!

(慶應義塾大学 薬学部 細井亜美先生)

・焦らずに基本に立ち返って地道にやるしかありません。

(早稲田大学 社会学部 児玉悠希先生)

・何かモチベーションが湧けば軌道には乗るので、興味の取っ掛かりを作ろう。でも私個人としては逆に「得意科目の好き具合」や「見識の広さ」が大事。(得意科目を伸ばすのも大事)

(東京大学 医学部 小俣 龍太郎先生)

ファースト個別の講師たちの体験からわかるのは、苦手科目を克服するには「苦手だからと避けずに毎日取り組むこと」「なぜ苦手なのかを分析すること」「先生や友人に積極的に質問すること」が大切だという点です。焦らず基礎に立ち返り、地道に続ける姿勢や、興味の入口を作ってモチベーションを高める工夫も欠かせません。

まとめ

過去問演習は、志望校ごとの出題傾向を知り、実力を伸ばすためにとても重要です。単純な得点確認に終わらず、時間配分・解き順・間違いの分析を意識することで、秋以降の学習の質を大きく高められます。

進め方や講師たちの苦手克服の方法はあくまで一例ですが、過去問演習にうまく活用して、志望校合格に向けた力を着実に伸ばしていきましょう。

ファースト個別では、弱点分析から過去問解説まで、お子様一人ひとりに合わせた学習プランをご提案しています。過去問演習で迷いが出てきたときには、ぜひご相談ください。秋以降の学習を計画的に進めることで、志望校合格に向けた力を着実に伸ばすことができますので、一緒に頑張っていきましょう。